Esa imagen es falsa: el Big Bang creó también el espacio, éste pasó por un instante llamado "inflación" y luego adoptó su tasa de crecimiento actual, porque está claro que la expansión, el Bang, continúa y, como supimos hace apenas una década, se acelera. Pero no hay espacio sin tiempo. Hay espacio-tiempo, como demostró Einstein pronto hará un siglo. El tiempo también comenzó su tictac con el Big Bang. ¿Y antes? Antes no había nada, ni tiempo, ni espacio. Por eso mismo, los astrofísicos nos han dicho que no tiene siquiera sentido la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Si no había tiempo, no había "antes".

No fue difícil imaginar otra alternativa: que el bang hubiera sido causado por un previo gran crunch, un gran aplastón del universo anterior a nosotros. Esto abría la posibilidad, y da vértigo el sólo pensarla, de una eternidad de bangs y crunchs, aplastones que rebotan y crean un nuevo universo... que detiene su marcha, la revierte, cae sobre sí mismo, se aplasta y vuelve a rebotar. Así por siempre jamás: un eterno latir.

Aun esta posibilidad se consideró por siempre fuera de toda comprobación, ya que el aplastón del universo anterior no dejaría traza alguna de información que pudiera llegarnos al nuevo bang.

Marc Kamionkowski, profesor de física y astrofísica en el Tecnológico de California, el famoso Caltech, en el journal Physical Review, y su equipo proponen un modelo matemático para explicar cómo fue que ocurrieron anomalías en el bang y no una explosión uniformemente distribuida de radiación y materia.

Estas anomalías, descubiertas por el satélite COBE que analizó la radiación de fondo (CMB: Cosmic Microwave Background), la "ceniza" del Big Bang, permiten explicar que existan galaxias, estrellas... y humanos, pues si el atole primigenio no se hubiera hecho grumos, no estaríamos aquí para ver ese tedio de perfecta homogeneidad, sin átomos, que ya son un primer grumo y se forman cuando la temperatura baja lo suficiente para permitir que las partículas se atrapen unas a otras y formen estructuras: protones y neutrones, núcleos, átomos, moléculas... supercúmulos de galaxias, redes de supercúmulos...

Luis González de Alba

(v.pág.26 del periódico Público del 19 de abril de 2009).

El Big Bang ocurrió hace unos 13,800 millones de años, determinó la sonda espacial WMAP de la NASA. Edad de la primera luz, la materia y el espacio-tiempo. Probó también que, en el cosmos, 3 puntos cualesquiera forman un triángulo cuyos ángulos internos suman 180 grados: el espacio es plano y sigue a Euclides.

Pero en ese Génesis no hubo propiamente luz ni materia. Las partículas que formarían los átomos: quarks, gluones y electrones, estaban sometidos a una agitación de inconmensurable temperatura que hacía imposible la formación de núcleos atómicos, unión de tres quarks en un protón; mucho menos podían los electrones ser atrapados en órbitas. Un caos de plasma en el que los quanta de energía y de materia bullían.

En la infancia del universo la luz pudo finalmente desacoplarse de la materia pasados 380,000 años. Tenemos su fotografía tomada por el satélite COBE (Cosmic Background Explorer): radiación de fondo que nos llega desde todas las direcciones del universo, y constituye la prueba más abrumadora para validar la teoría del Big Bang: los restos del Pum y a la temperatura predicha, cercana al cero absoluto: 3 grados Kelvin o -270 C.

Pero esa luz la tenemos registrada desde 1992. Las últimas noticias acerca de los primeros instantes del universo llegaron de un telescopio en el Polo Sur. Cuatro astrofísicos subieron a Google su plática en vivo. Dice Walter Ogburn, de la Universidad Stanford, California, que las nuevas observaciones confirman que hubo un instante en que el universo se expandió por un factor de 1 seguido por 26 ceros. Y eso duró una fracción de segundo que lleva un punto, 32 ceros y un 1. Un instante en la cien millonésima de billonésima de billonésima de segundo. La propuesta fue de Alan Guth y Andrei Linde en 1981. Los astrofísicos han encontrado la prueba definitiva.

La señal detectada en el Polo Sur “no sólo confirma que la inflación ocurrió, muchos de nosotros teníamos clara idea de que ése era el caso -dice Ogburn-, sino que nos da oportunidad de poner números a cómo exactamente ocurrió la inflación, qué la dirigió y si hay nuevas partículas y nuevos campos que participaron, así como cuál de los varios modelos de inflación es el correcto”. La fuerza con que fue detectada la señal estuvo “lejos del suave murmullo que muchos esperaban, fue un grito”.

Luis González de AlbaLuis González de Alba

(v.pág.31 del periódico Público del 20 de diciembre de 2009).

Tenemos desde 1859, con Darwin, la herramienta para explicar el origen de las especies. La línea genética que llega a los humanos, surgidos en el Este de África hace unos 200,000 años, pasa por varios ancestros ya en el género Homo. Hace 6 millones de años nos separamos de los chimpancés y hace 10 de los gorilas. Así podemos seguir hasta el origen de los mamíferos: un animalejo parecido a un ratón sobreviviente del cataclismo, hace 65 millones de años, que acabó con los dinosaurios. Luego somos anfibios, peces, seres pluricelulares formados por células especializadas. Otras células descubren cómo transformar la luz solar en azúcares y energía.

Pero allí comienzan a faltar piezas. Ya en 1952 Stanley Miller y Clayton Urey sintetizaron compuestos orgánicos, aminoácidos, al combinar gases de la atmósfera primitiva y someterlos a descargas eléctricas. Así comprobaron una teoría propuesta primero por el ruso Alexander Oparin y el genetista británico J. B. S. Haldane. Los astrónomos han encontrado aminoácidos, los ladrillos de las proteínas, en compuestos de nubes intergalácticas. No es difícil. Pero la vida sigue siendo un misterio hasta en su definición.

El último número del journal Molecular Systems Biology da un salto más: investigadores de la Universidad de Cambridge han hecho en el laboratorio una reconstrucción de los océanos primitivos, ricos en hierro, y encontraron que ocurren reacciones químicas espontáneas necesarias en las células modernas para sintetizar moléculas orgánicas, cruciales para el metabolismo.

“Nuestros resultados demuestran que las condiciones y moléculas encontradas en los océanos primitivos, asistieron y aceleraron la interconversión de metabolitos que los organismos modernos fabrican por medio de dos reacciones en cascada del metabolismo”, dice Markus Raiser, al frente del equipo de Cambridge. El hierro de los océanos arcaicos catalizó muchas de las reacciones químicas que observamos en los organismos actuales. Y el análisis de sedimentos profundos, muy arcaicos, demuestra, dice Alexandra Turchyn, que “formas solubles de hierro fueron de las más abundantes moléculas en los océanos prebióticos”, los anteriores a la vida.

Luis González de AlbaSiempre me han fascinado los neandertales, esa otra especie humana con la que hemos compartido el planeta durante muchos miles de años. ¿Se imaginan? Ya hemos convivido con alienígenas, y de hecho guardamos un vivo recuerdo de ellos: los extendidos mitos de ogros, troles, yetis y big-foot son el rastro que esos seres dejaron en nuestra memoria colectiva. En realidad sabemos muy poco de los neandertales y su extinción es uno de los grandes misterios de la paleontología. Los expertos están en una guerra constante de fechas y datos; creo que, a la dificultad de conseguir información precisa en una materia tan remota, se añaden una infinidad de poderosos prejuicios por el hecho de estar tratando un tema tan sensible como la supuesta preponderancia de nuestra especie.

De modo que, durante años, se pensó que los neandertales eran unos brutos inferiores y que los cromañones, mucho más refinados e inteligentes, llegamos y les borramos por nuestra pura superioridad. Luego se ha descubierto que nuestros primos eran tan inteligentes como nosotros; que, además, con su cuerpo masivo estaban más adaptados que nosotros para el frío de la glaciación (y, sin embargo, quienes desaparecieron fueron ellos); que convivimos durante muchos milenios (entre 15,000 y 130,000 años, dependiendo de las fuentes); más aún, ¡que nos apareamos! Y que tuvimos descendencia fértil, porque todos los humanos, salvo los africanos subsaharianos, tenemos entre un 1% y un 4% de genes neandertales. Eso sí, el cruce debió de ser muy raro. Un serio y famoso estudio estadístico aventura que sólo hubo 10,000 parejas mixtas de padres. Cómo se llega a una precisión contable de este tipo es una magia genética y matemática que soy incapaz de vislumbrar.

Un profesor norteamericano, Pat Shipman, acaba de publicar un libro en el que propone una teoría formidable. Recordemos que, en la época de la extinción, la glaciación estaba haciendo que la vida fuera mucho más difícil; aunque los neandertales estuvieran físicamente más preparados para el frío, eso no les salvaba de la hambruna que los rigores invernales trajeron: había menos comida para todos. Y, entonces, sucedió algo maravilloso: los cromañones se aliaron con los lobos para cazar. Dio así comienzo nuestra viejísima relación con los perros; hay restos óseos de hace 40,000 años de humanos y lobos enterrados juntos, y en los huesos de los animales no se veían huellas de dientes, lo que demostraba que no habían sido devorados, sino que formaban parte de la familia; además, para entonces los cráneos de los lobos ya estaban ligeramente modificados, porque eran una especie doméstica.

Humanos y lobos somos especies parecidas y complementarias; somos omnívoros, oportunistas, jerárquicos, animales sociales que nos ocupamos de nuestras crías y de nuestros viejos. En tiempos de hielo, de penuria y de hambre, tuvimos el ingenio de aliarnos para cazar. Juntos, cromañones y lobos debimos de formar un equipo letal y poderoso. Cazamos (y exterminamos) a los mamuts, a los leones y los búfalos europeos. Y matamos de hambre a los neandertales. El libro del profesor Shipman se titula "The Invaders: How Humans and Their Dogs Drove Neanderthals to Extinction". Miro ahora a mis perras, conmovida y conmocionada por la idea de que probablemente nos salvaron como especie. Y, desde entonces, cuántas veces hemos abusado de ese pacto, cuántas veces los hemos traicionado.

Rosa MonteroNunca había tenido una visión tan clara y completa desde una altura tal como la que ha escrito Yuval Noah Harari (1976-), un joven profesor de historia la Universidad de Jerusalén que escribió De animales a dioses. Breve historia de la Humanidad.

"Hace 100,000 años había por lo menos 6 especies de humanos [que] habitaban la Tierra. Hoy sólo queda una, la nuestra, el Homo sapiens. ¿Cómo logró esta especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros cazadores-recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos y cómo a confiar en el dinero, en los libros y en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Cómo será el mundo en los milenios venideros?". En este libro Harari trata de contestar estas preguntas y para eso traza la historia desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra, así como los radicales y devastadores avances logrados en las 3 revoluciones que hemos protagonizado: la revolución cognitiva (hace 70,000 años); la agrícola (hace 12,000 años) y la científica de hace 500 años.

A partir de los hallazgos en varias disciplinas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, explora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado a nuestra sociedad, a los animales y a las plantas que nos rodean e incluso a nuestra personalidad.

Pero hay un momento clave, hace 32,000 años, cuando el líder de alguna tribu expresó -de alguna manera en el origen está el verbo-, no tanto la alerta por el peligro de algún león que merodeaba, sino que fue capaz de decir algo que la gente creyó al pie de la letra y que no era real, por ejemplo: "el león es el espíritu guardián de nuestra tribu". Esa capacidad de hacer creer una ficción es una de las características más singulares en la historia de los sapiens: "la ficción nos ha permitido no sólo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente -dice Harari- y, por eso, podemos urdir mitos comunes como la historia bíblica de la creación o los mitos nacionalistas de los estados modernos".

El sapiens inventó barcas, lámparas de aceite, arcos, flechas y agujas (para coser vestidos cálidos). Pero la figurita de marfil con el "hombre león" o la "mujer leona" encontrado en la cueva de Stadel en Alemania [de] hace 32,000 años resulta ser clave: el cuerpo es humano, pero la cabeza leonina y esto resulta ser uno de los primeros tótems que conocemos y un ejemplo indiscutible de la capacidad de la mente humana para imaginar cosas que no existen en la realidad, es decir de "la realidad imaginada".

¿Qué tenía de especial ese lenguaje que nos permitió conquistar el mundo? Resulta que los sapiens pudieron producir sonidos y señales en un número infinito de frases cada una con un significado diferente como un medio para compartir información sobre el mundo y sobre lo humano, es decir, desarrolló esa especie de variante del chismorreo, característica única de nuestro lenguaje que ha sido capaz de trasmitir información de cosas que no existen en absoluto. Tal vez por eso decimos que "en el principio fue el verbo".

Martín Casillas de AlbaEso ha ocurrido una infinidad de veces: el cazador muerto sin hijos hace 200,000 años, el de hace 100, 50 o 20,000 años; el guerrero troyano, el griego, el niño único muerto en Cholula hace 500 años, el soldado español muerto en el sitio de Tenochtitlán que no dejó sus genes desperdigados a su paso por Constantinopla, Sevilla, Cuba y la Villa Rica de la Vera Cruz, fundada por Hernán Cortés: callejones sin salida, espermatozoides que no encuentran su óvulo o quedan masacrados por botines de trabajo en el piso de una disco atestada de sudorosos jóvenes al ritmo de I will survive.

Es la gran, la enorme diferencia, entre el Adán bíblico y nuestro Adán genético: el hombre al que todos los hombres hoy vivos (pero no todos los que han vivido) llegamos en último término: hace 209,000 años, según estudio de la Universidad de Sheffield, Reino Unido.

El estudio pionero fue conducido por Eran Elhaik, de la Universidad de Sheffield, y Dan Graur, de la Universidad de Houston, Texas.

En esta investigación, publicada en el European Journal of Human Genetic, Elhaik y Graur dataron nuestro más común ancestro masculino, Adán, en su correcto lugar dentro de la historia evolutiva. Los resultados mostraron que es 9,000 años anterior a lo que pensaban los científicos. Estos hallazgos ponen a Adán dentro del marco temporal de Eva, el ancestro genético materno de la humanidad. Eso contradice un estudio reciente que había sostenido que el cromosoma Y humano [el que heredamos de nuestro padre y abuelo, sin mezcla materna, todos los hombres] se originó en una especie diferente por medio de interprocreación, lo cual hace a Adán 2 veces más antiguo. Y claro, no un Homo Sapiens todavía.

Echar por tierra teorías no científicas no es nuevo para Elhaik. Al comenzar este año tumbó el trabajo de Hammer acerca de la unidad del genoma judío y, junto con Graur, refutaron las proclamas del proyecto ENCODE acerca del ADN basura.

"Podemos decir con cierta certeza que los humanos modernos emergieron en África hace poco más de 200,000 años", dice Elhaik. Le resulta obvio que no se entrecruzaron con homínidos de hace 500,000 años.

La explicación de que ahora encontremos una pareja es la arriba expresada: los hijos de otros han ido llegando a un último humano que no deja descendencia, como las ramas de un árbol que dejan de crecer mientras una y una sola se llena de retoños.

Añade Elhaik: "Hemos probado que el estudio de la Universidad de Arizona carece de cualquier mérito científico". Se refiere al conducido por Michael Hammer que supone una mayor antigüedad del cromosoma Y en el árbol filogenético a partir de una muestra de afroamericanos y publicada en Cell Press hace un año.

Qué tanto nuestros ancestros humanos se cruzaron con especies cercanas es una de las cuestiones más candentes en antropología que permanecen abiertas, añade.

Luis González de Alba

(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 26 de enero de 2014).

Durante 190,000 de esos 200,000 años nos encontramos con manadas de animales o con animales aislados sin mayor conflicto: como leones que comparten la sabana con gacelas, éstas corren cuando el león cruza cierto límite, si no lo hace siguen pastando, con un ojo al gato y otro al garabato. Cuando el león atrapa a una hermana gacela y llama a sus leoncitos a cenar, las gacelas sigue pastando tan frescas: león que come no es riesgo.

Pero en China y Mesopotamia la agricultura obligó a dejar los campamentos temporarios del cazador-recolector y crear ciudades. Con éstas llegaron los gobiernos. En fin, no los hartaré con el materialismo histórico. El hecho es que la leyenda de Hércules y el león de Nemea es argumento suficiente para afirmar que en Grecia hubo leones. La gran Puerta de los Leones en Micenas, por donde salió Agamenón a la guerra de Troya y por donde entró para que su mujer, Clitemnestra, lo matara en su primer baño luego de 10 años, muestra también 2 leones rampantes. Hubo pues leones. Ya no los hay.

Para esperar la cosecha, los pueblos agricultores construyeron las primeras ciudades hace unos 12,000 años. Y comenzaron los problemas, primero con grupos humanos que seguían siendo nómadas, luego con animales que vieron interrumpidos sus territorios de cacería o de forrajeo. Algunos animales fueron domesticados. Otros debieron huir a lugares alejados de los humanos.

En África ecuatorial, no fue sino con la llegada de los europeos cuando los hombres y los animales se toparon con alambradas que delimitaban las granjas. Entre los africanos de hoy se encuentran escasos pueblos nómadas. La confrontación principal es con los animales. Para los elefantes nada significan una alambrada, aunque sea de púas, así que las derriban y se comen las lechugas de una familia de africanos pobres que subsisten con dificultad. Deben intervenir los gobiernos para evitar que los granjeros masacren elefantes.

La actividad humana ha extinguido especies y diezmado otras que son esenciales en el equilibrio ecológico. Las más afectadas son las que ocupan la cumbre, los predadores sin predador: leones y elefantes en África, tigres en Asia, osos grises y blancos en América. Y en los mares, los tiburones. Los humanos tenemos afecto por los que se nos asemejan: el delfín parece tener una sonrisa constante, los pingüinos van de frac, los perros viven con nosotros hace 100,000 años y sus razas son modificación genética humana para diversas tareas: perseguir presas pequeñas, grandes, acuáticas... para todo hay un perro adecuado.

Luis González de Alba

(v.periódico Milenio Jalisco del 5 de febrero de 2012).

En los resultados del Genographic Project, de IBM y National Geographic, todos los hombres no africanos ahora vivos tenemos un ancestro común, el "Adán" euroasiático, nacido hace de 31,000 a 79,000 años. "Sus descendientes se volvieron el único linaje que sobrevivió fuera de África", dice el Proyecto IBM-NatGeo. Todos compartimos en el cromosoma Y una mutación, la M168 que tenemos los hombres chinos, suecos, indios (de India y de América) y de donde sea, fuera de África. No éramos más de 10,000: el peligro de extinción era grave.

Pero hace 30,000 años, algo nos dio a los escasos Homo sapiens un gran éxito reproductivo y ya éramos decenas de miles cuando otro hombre tuvo una mutación en su cromosoma Y, la M96. El peligro de extinción había pasado. El éxito reproductivo continuó y un solo hombre tuvo otra mutación en su Y, la M35, en el Oriente Medio hace unos 20,000 años. Estos primos míos inventaron la agricultura y así, hace 8,000 años, sus hijos poblaron todo el Mediterráneo.

Luis González de Alba

(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 22 de abril de 2012).

La historia de Caldea se confunde con la de Asiria y Babilonia. Pero tenemos en Ur el paradigma de origen, patria: "Dios había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré..." [Gén.,12]. Es el Pacto. Y Abram llega a la tierra de Canaán y allí planta su tienda de nómada.

Tras la promesa de que tendrá "toda la tierra de Canaán en heredad perpetua" [Gén.,17.8], Abram cambia su nombre por Abraham, y Sarai por Sara. Como Sara es estéril, Abraham engendra un hijo con su esclava Agar y lo llama Ismael. Cuando Sara da a luz a Isaac, el patriarca lanza al desierto a esclava e hijo. Con Isaac leemos del primer conflicto palestino-israelí: "Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra" [Gén.,26.15]. Del nombre filisteos los griegos hicieron Filistía y los romanos Philistina y Palestina.

Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú pierde la bendición paterna (y la línea del Mesías, nada menos) por un plato de lentejas. Jacob tiene 12 hijos, origen de las 12 tribus de Israel. Hasta aquí tenemos, todavía, un pueblo bárbaro de pastores iletrados.

El monoteísmo egipcio

Pero José, hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos a mercaderes egipcios, adivina sueños al Faraón y llega a primer ministro. Los hermanos se reúnen en Egipto y se vuelven multitud. Quizá sea entonces cuando conocen la herejía del faraón Aken-atón, quien postula un solo dios, sin figura, representado por el disco solar. La historia hebrea se pierde entre mitos: que Moisés saca a su pueblo de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el Monte Sinaí y las tablas de la ley con los 10 mandamientos... ninguna comprobación histórica por fuentes no bíblicas.

Muerto Moisés, Josué conquista la tierra de Canaán, prometida a Abraham, los israelitas se asientan y, hacia el año 1000 a.C., el reino de David es el de su mayor esplendor, no gran cosa comparado con Egipto y Babilonia.

Hasta aquí hay mitos y realidades. Pero sabemos, a ciencia cierta, que los humanos dimos el salto a Homo Sapiens hace unos 200,000 años en el este de Africa, por la actual Kenia. Comenzamos a emigrar hace unos 80,000 y, el cromosoma Y que llevamos todos los hombres, muestra, con sus pocas mutaciones, las rutas de la emigración. Un grupo cruzó el Mar Rojo, casi seco porque el agua se concentraba en glaciares que cubrían el norte, otro siguió la ruta del Nilo y, al llegar a los ríos Tigris y Eufrates, se asentó, inventó la agricultura del trigo con gramíneas silvestres, y giró hacia el Egeo: es la mutación M35, que llevaba un hombre que fue mi proto-abuelo y poseen judíos, palestinos, muchos griegos y otros mediterráneos: tenemos un padre común [véase el mapa].

Por la invención de la agricultura, la zona se puebla muy densamente: pueblos que se debaten entre dos grandes potencias: Egipto y Babilonia. Se añade Persia y, en el siglo IV a.C., la Grecia de Alejandro Magno. Alejandro muere sin hijos y sus generales se reparten el imperio. Siria y Filistina, con su capital Jerusalén, le quedan a Seleuko I Nikátor, rey griego que funda la dinastía de los seléucidas.

Al occidente, surge otra potencia, Roma. Domina el Mediterráneo, Palestina es apenas su remota y pobre colonia. A la muerte de Jesús, el gobernador romano se llama Poncio Pilatos: uno de los primeros datos comprobables.

Tres siglos después, Roma ha crecido hasta necesitar una segunda capital en el oriente. Constantino funda Constantinopla para capital del Imperio Romano de Oriente, y a su cargo queda Palestina. En el siglo VI d.C., las invasiones bárbaras acaban con Roma, pero subsiste el Imperio de Oriente, luego llamado Bizantino (por Bizancio, anterior a Constantinopla). En el siglo VII d.C., Mahoma unifica las tribus árabes, crea el Islam y comienza la conquista que llega hasta España. La Filistina de Alejandro y Palestina de Roma la conquista Omar ibn al-Jatab.

Nómadas del centro de Asia, los turcos otomanos llegan al Mediterráneo oriental, se convierten al Islam. Palestina cae bajo los turcos. En 1453, los turcos toman Constantinopla y acaban los restos del Imperio Romano, luego Bizantino. Crean el Imperio Otomano. Así, Palestina es turca hasta 1918 en que los turcos, aliados con Alemania y Austria-Hungría, pierden la Primera Guerra Mundial. Ingleses y franceses se reparten la zona.

La inmigración judía crece a fines del siglo XIX, llegan y compran tierras... a Turquía. Con ideología socialista se organiza cada poblado o kibutz. Compran arena y la hacen producir. Los filisteos les tapan sus pozos. En 1948, con el mundo avergonzado por el genocidio de judíos y homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial, la ONU crea 2 regiones autónomas: grande para los palestinos, pequeña para los judíos. Muchos palestinos se niegan a aceptar la partición, emigran a la parte palestina y conforman los primeros campos de refugiados: caldo de cultivo del rencor.

Con cada guerra, iniciada por los países árabes y ganada por Israel, éste se toma nuevas tierras. Hasta ahí vamos.

Para esta sección de ciencia reviso cientos de reportes. Me encuentro muchos del Instituto Weizmann, en Israel, nunca de palestinos: están estudiando el Corán y cuidando que sus mujeres no salgan sin chal.

Luis González de Alba

(v.pág.27 del periódico Público del 11 de enero de 2009).

Tampoco el año astronómico cierra ni abre un carajo. El solsticio de invierno ocurre entre el 21 y 22 de diciembre: la noche más larga, así las horas de luz comienzan a crecer un día después: el 22 ó 23 de diciembre, buen momento para marcar el nuevo año. No se hace.

Otra buena fecha para comenzar un nuevo año es el inicio de la primavera. Un día después del equinoccio es una sensata fecha para comenzar el año y poner el día 1 del mes 1. Tampoco se hace.

El problema lo introdujo el buen monje y astrónomo, malo en aritmética de sumas y restas, llamado Dionisio y apodado El Exiguo por su exigua estatura. Son años los que se deben cambiar a la era cristiana.

Tenemos un dato cierto: la muerte de Herodes, según el calendario judío o el romano (denominado ab Urbe condita, a.U.c.: "desde la fundación de La Ciudad" o sea Roma), porque se trató de un rey: el año 750 a.U.C. Y tenemos un relato, en Mateo 2:13, de la matanza de niños menores de 2 años ordenada por Herodes (gran benefactor de la humanidad) para acabar con la vida del futuro "rey de los judíos". Cuento que tiene todos los visos de patraña.

Bien, Herodes no pudo haber muerto antes del nacimiento de Cristo o no hubo masacre de Inocentes. Dionisio el Exiguo fecha el nacimiento de Jesús en el año 754 de la era romana. De ser así, Herodes murió el 4 antes de Cristo.

El asunto va más o menos así: jamás hubo años 14 d.C., 114 d.C. ni 514 d.C. porque el mundo mediterráneo se siguió rigiendo por la era romana. En el calendario cristiano, la fiesta importante es la Pascua, momento de la Redención de la Humanidad (ignoro redención de qué, pero eso dicen). Hacia el año que se habría llamado 525 d.C. y tuvo el número de la cuenta romana, el papa Juan I encargó al monje chaparrín calcular el año del nacimiento de Jesús. Ya se celebraba el 25 de diciembre como día de su nacimiento, sin fundamento en ningún Evangelio: papas y gente culta sabían que era la fiesta romana del Sol Invicto. Faltaba calcular el año. El Annus Domini: Año del Señor.

Lo que sí señalan los Evangelios es que María y José, padres de Jesús, debieron ir a empadronarse por orden del emperador romano Augusto (Israel era provincia de Roma), quien deseaba saber el número de sus súbditos.

Lo malo es que Augusto reinó casi medio siglo y, para mayor confusión, comenzó con el nombre de Octavio. Fue el 1er. emperador romano, ya que con Julio César terminó la República. Asesinado César en el 44 a.C., y derrotados y muertos Marco Antonio y Cleopatra en Egipto en 31 a.C., pasaron 4 años para que, en 27 a.C., el Senado otorgara a Octavio el título de augusto, que pasaría a ser su nombre en la historia, Augusto emperador. Del año 31 a.C. a su muerte, en 14 d.C., Augusto reinó 45 años o 44 descontando el año que co-gobernó con Cesarión, hijo de César y Cleopatra. Durante esos años, 4 fue Octavio. Luego, Augusto.

¿No serán esos 4 años los que trompicaron al chaparrito? No me creo la versión de que los haya eliminado, de forma voluntaria, para borrar la memoria de Diocleciano, perseguidor de discípulos de Jesús, pues fueron muchos los que los echaron a los leones y Dionisio no los borró.

La Era Cristiana, pues, lleva un mínimo de 4 años de atraso. Y pueden ser hasta 7.

Luis González de Alba

(v.periódico Milenio Jalisco del 29 de diciembre de 2013).

Quiero compartir un fascinante libro que traza la evolución de la arqueología desde su origen en el siglo XVIII hasta nuestros días, exponiendo cómo a lo largo del tiempo se ha desarrollado una mayor comprensión del pasado gracias a las investigaciones que, en sus inicios, fueron motivadas por intereses diferentes a los científicos.

Brian Fagan escribió esta obra, titulada "A Little History of Archaeology", en la que relata de forma entretenida las historias de los grandes descubrimientos de la arqueología y cómo impactaron en las creencias que se tenían sobre el desarrollo de la humanidad.

Fagan sitúa los orígenes de la arqueología a principios del siglo XVIII, con el descubrimiento fortuito de vestigios romanos enterrados bajo las cenizas de la ciudad de Herculano (cerca de Pompeya), arrasada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era. Un campesino que escarbaba un pozo encontró algunas esculturas de mármol. La noticia llegó hasta un príncipe que envió trabajadores a la zona, quienes desenterraron tres estatuas antiguas en estupendas condiciones de conservación. De inmediato, el hallazgo desató el interés por la búsqueda de tesoros ocultos, dando pie al surgimiento de esta nueva disciplina.

El autor describe cómo nació la curiosidad entre adinerados terratenientes europeos y viajeros, con gusto por el arte clásico, por encontrar más obras de los romanos y los griegos para después presumir esas reliquias.

Antes de establecerse el estudio detallado, riguroso y científico de las ruinas y los restos de civilizaciones remotas, pasaron décadas en las que aventureros y cazadores de tesoros protagonizaron fabulosos descubrimientos a la par que destacados académicos daban los primeros pasos para realizar investigaciones formales y detalladas, dando forma a una mayor comprensión de la historia.

Uno de los pioneros en este camino fue Johann Joachim Winckelmann, quien advirtió que los objetos descubiertos en las excavaciones eran valiosas fuentes de información acerca de la vida cotidiana y el contexto social de sus propietarios, lo que en su momento fue una idea revolucionaria. Consideremos que hace 250 años la mayoría de la gente basaba su pensamiento sobre el pasado en la Biblia.

Las excavaciones arqueológicas a gran escala comenzaron cuando el diplomático francés Paul-Emile Botta y el aventurero inglés Austen Henry Layard, buscaron y encontraron la ciudad bíblica de Nínive, en el norte de Iraq -dentro de la actual Mosul-. Así como ellos, destacados exploradores aficionados hallaron los vestigios de varias de las antiguas civilizaciones del mundo y no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando los arqueólogos profesionales fueron reconocidos.

Pero ningún hallazgo hasta entonces tuvo tanto alcance como el de la famosa tumba del faraón egipcio Tutankamón, por parte de Lord Carnarvon y Howard Carter en 1922. Fue un suceso que causó fascinación a través de todo el mundo.

El libro también relata casos mucho más cercanos a nosotros, como el descubrimiento de la cultura Maya que hicieran John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, el cual dieron a conocer en su obra "Incidentes de viajes a Centroamérica, Chiapas y Yucatán". El texto de Fagan dedica además un capítulo a los estudios que por casi un siglo se han desarrollado en Teotihuacán, la "ciudad de los dioses", hasta los recientes hallazgos de un túnel y varias cámaras repletas de objetos que aportan nueva y valiosa información sobre la importancia que tuvo este asentamiento y su cultura, que precede a la mexica.

La arqueología surgió en Europa como un pasatiempo de gente con recursos suficientes para financiar expediciones a lugares remotos para presumir sus hallazgos -muchas veces extraordinarios-. Hoy es una disciplina formal y una forma de vida para investigadores profesionales a nivel global.

Los arqueólogos modernos se apoyan en los más recientes avances tecnológicos como la detección remota, utilizando rayos láser, imágenes satelitales y radares que penetran la tierra para poder encontrar sitios potenciales y planear detalladamente sus excavaciones.

Pero, ¿por qué es importante la arqueología?

Fagan resalta que es la única manera confiable que tenemos de estudiar los cambios de las sociedades humanas, a través de cientos de miles de años.

Por ejemplo, debido a creencias religiosas muy extendidas, se asumía que los humanos habían ocupado la tierra desde hace 6,000 años. Ahora, sabemos que la escala de tiempo relevante para nuestra especie es de 3 millones de años -la civilización apenas tuvo lugar hace poco más de 10,000 años.

Por encima de todo, la arqueología nos define como seres humanos. Revela nuestros ancestros comunes en África y nos muestra nuestras similitudes y diferencias. Estudia a la gente en su asombrosa diversidad y nos ayuda a comprender lo más profundo de la naturaleza humana.

Ricardo Salinas Pliego

Según algunas crónicas de la época, su belleza era tan grande como su modestia, las dos eran igualadas por su elocuencia y las tres sobrepasadas por sus sabiduría. Era popular en la ciudad, sus alumnos fueron un grupo muy unido de aristócratas paganos y cristianos, algunos de los cuales desempeñaron altos cargos.

Sócrates Escolástico, historiador de Hipatia, escribió, 120 años después de su muerte: "La belleza, inteligencia y talento de esta gran mujer fueron legendarios, superó a su padre en todos los campos del saber, especialmente en la observación de los astros". Durante 20 años Hipatia se dedicó a investigar las ciencias y a enseñar a los estudiantes de Europa, Asia y Africa que se acercaban al museo -un centro de investigación y enseñanza selecto- en el que la maestra explicaba las enseñanzas sobre la aritmética de Dofanto, la filosofía de Plotino, mecánica, lógica.

Aunque no profesaba la fe, fue maestra de sabios cristianos como Sinesio, que llegaría a obispo. En su producción de publicaciones se cuentan las famosas tablas astronómicas, un manual para la construcción de astrolabios y el más importante: "De las cónicas", en el que desarrolló el álgebra y la trigonometría a un nivel tal, que tardaría varios siglos en ser superado. En el siglo XVII se descubrió que muchos fenómenos físicos (como la órbita de los planetas) podían analizarse gracias a las curvas formadas por las secciones realizadas de un cono.

La seducción de la personalidad de Hipatia, que llegó hasta nuestra época, a través de sus alumnos, quienes reprodujeron sus escritos y propagaron sus enseñanzas, ya que todo fue quemado, repito, su influencia fue apreciada por el obispo Cirilo de Alejandría, quien, al parecer organizó su asesinato, ya que él pensaba que el buen nombre y talento de Hipatia dotaba al paganismo de un indiscutible prestigio.

En el año 415 de nuestra era, una multitud de fanáticos arrancó a la científica de su carruaje, la despojó de su ropa y cortó la carne de su cuerpo con caracoles afilados hasta que "el aliento dejó su cuerpo", pero además al cadáver le arrancaron brazos y piernas y finalmente lo incineraron.

Ella nunca aceptó que sus conocimientos de las ciencias tendrían que ser sustituidos por la nueva fe.

Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara

(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2009).

Vinieron después otros mil años, casi exactos, del 400 al 1400, de oscuridad en el pensamiento europeo. Los conocimientos científicos fueron guardados en Constantinopla sin añadir nada nuevo, así como en las primeros monasterios que ocupaban el mucho tiempo libre de sus monjes en copiar escritos antiguos, si bien no todos se atrevían a copiar a los filósofos paganos y, sobre todo, la ciencia encontró refugio en el naciente mundo del Islam: Toledo en España y Bagdad al extremo oriental del Mediterráneo conservaron los rescoldos. Los primeros estudios sobre la luz, que modifican los rayos oculares de Pitágoras, son árabes y ya hacen de la luz un proceso independiente del ojo.

Sin duda, los humanos comenzamos a explicarnos la naturaleza por medio de la religión: cuevas y entierros lo demuestran en sus decoraciones. Nos explicamos los fenómenos naturales atribuyéndolos a seres poderosos: dioses, espíritus, enojos y venganzas de fuerzas celestes que era necesario aplacar. Los dioses, incluido el dios único son malosos: meten divinas zancadillas, urden pruebas para sus hijos. Egipcios y caldeos, chinos y babilonios, judíos y cristianos; después mayas, germanos o navajos, todos explicaron lo natural que no entendían, por lo sobrenatural. Hace 2 500 años, los griegos no ilustrados tampoco fueron excepción: los rayos tenían por causa la furia de Zeus, la de Poseidón era causa de las tempestades, y se debía aplacarlos con obsequios; unos dioses se aliaron con Troya y otros con las ciudades griegas durante la guerra cantada por Homero. En todas partes encontramos dioses hechos a imagen y semejanza de sus pueblos. En diez mil años de cultura, nadie lo ha dicho, mejor que Xenófanes: "Si los bueyes tuvieran manos, y las tuvieran los caballos y los leones para poder dibujar como los hombres, los caballos dibujarían a los dioses como caballos y los bueyes como bueyes..." Insuperable.

Este salto fue dado en la Jonia griega, 600 años antes de nuestra era, donde los primeros filósofos, los presocráticos, dieron el paso que fundó la ciencia cuando trataron de explicar la naturaleza por la naturaleza misma, y de Xenófanes aprendieron que los dioses estaban hechos a semejanza humana. El agua, el fuego, la tierra, el aire, los números dando estructura matemática al cosmos, según cada filósofo y su escuela, eran la base subyacente a los fenómenos. Poco importa si están equivocados, importa que aluden a procesos naturales y nada más. Podrán mencionar a los dioses, pero no son parte del modelo propuesto ni los hacen responsables de los fenómenos naturales. Algunos filósofos creen en ellos, otros no, pero los dioses no son parte de la explicación.

El primer filósofo no teísta del que tenemos noticia es Tales de Mileto, nacido en el 625 antes de nuestra era. Son suyas las primeras especulaciones sobre la realidad física. Propone el agua como la esencia del orden cósmico; calculó el eclipse solar del año 585 antes de nuestra era; en Egipto descubrió un método para medir la altura de una pirámide a partir de su sombra. Con él da inicio la organización de la geometría, la cual concluiría tres siglos después con el fulgurante edificio de Euclides.

No sabemos cuándo surgieron las primeras explicaciones sobre los fenómenos de la naturaleza, pero las más antiguas están basadas siempre en las pendencias entre los dioses y los humanos. De manera paralela, comenzó a desarrollarse en todos los pueblos la observación: el paso de las estaciones, el perfecto orden de las estrellas y el desorden en cinco de ellas que vagaban de aquí para allá, por entre las estrellas fijas, y por lo cual los griegos las llamaron "planitis", que significa "vagabundo".

Estos inicios ocurrieron en Jonia, la costa egea que hoy es turca, y fue griega por milenios hasta la ocupación turca de 1425, remachada con la caída de Constantinopla en 1453. Jonia es un punto de cruce para las grandes culturas de Egipto y Mesopotamia: la primera globalización.

Luis González de Alba

(v.pág.30 del periódico Público del 3 de octubre de 2009).

Luis González de Alba

(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 18 de marzo de 2012).

Pues resulta ahora que, a lo que parece, la caída de la República Romana tuvo que ver con la erupción de un volcán en Alaska. Según un sesudo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, se ha determinado que a principios del año 43 AC se registró tremenda erupción del volcán Okmok, en Umnak, una de las islas Aleutianas, que causó alteraciones severas en el clima mundial.

En el siglo 1o. antes de Cristo cayeron la República Romana y el reino de los Ptolomeos; fueron 2 de las transiciones políticas más importantes en la historia de la civilización occidental. Ahora los científicos han demostrado que esa transición ocurrió durante un periodo extremadamente frío que se debió a la erupción de aquel lejano volcán. Las fuentes latinas describen para ese tiempo inmediatamente posterior un clima inusualmente frío alrededor del Mediterráneo (con una caída de hasta 7º centígrados y lluvias torrenciales), que causó la pérdida de las cosechas, hambrunas, epidemias, tensiones sociales, disturbios populares y trifulcas políticas.

Ahora, los estudios de las capas de hielo árticas han confirmado la fecha exacta de la erupción, lo que se ve respaldado por otras investigaciones sobre el clima en la cuenca mediterránea: los años 42 y 41 fueron de los más fríos en los milenios recientes en el hemisferio norte, y el principio de una de las décadas más álgidas. Ya los historiadores habían especulado desde antes que alguna alteración de origen volcánico podía haber dado pie a esas vacas flacas. Esto sugiere una vulnerabilidad muy significativa de estados poderosos, complejos y bien organizados, como Roma y Egipto, a los impactos hidroclimáticos, los cuales deben ser tomados en consideración para dar cuenta de los desarrollos históricos de la época.

El asesinato de Julio César en el año 44 AC desencadenó una lucha de poder que a la postre acabaría con la República y, de paso, con el reino ptolemaico, y llevaría al surgimiento del Imperio y a un reajuste geopolítico general de la ecúmene.

Todo eso recuerda también la historia del clavo de la herradura por el que se perdió un reino. Y también trae a la memoria malos ratos como aquel del "efecto tequila", que puso a bailar a la economía mundial.

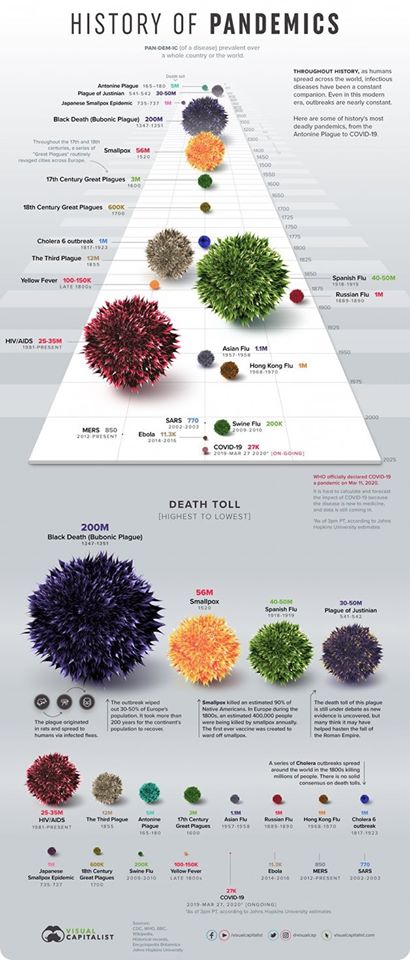

Aterra pensar que, con la pandemia, que no queda del otro lado del mundo sino en todas partes al mismo tiempo, los otros jinetes apocalípticos vienen a la zaga. La mesa está servida con el miedo generalizado, miles de enfermos y muertos, protestas en todas partes (algunas razonables, otras absurdas), pérdida masiva de empleos, etc. Y en México, ni digamos.

María PalomarDurante este año y pico de confinamiento he leído muchos textos sobre el coronavirus, por supuesto, pero ninguno como el de Carmen Iglesias, titulado Historia de las pandemias, unas 20 páginas que no tienen una línea que pueda ser desperdiciada y que, además de trazar una síntesis muy ajustada de la manera como las pestes y las epidemias colectivas acompañan la historia de Europa, se las arregla para sacar conclusiones optimistas y civilizadoras sobre esta plaga y sus variantes -la británica, la australiana, la brasileña, la india- que, tenemos la impresión, están devastando Europa (y al resto del mundo, también).

Iglesias nos recuerda que el poema fundador de Homero, La Ilíada, describe la mortandad que cae como castigo divino sobre los aqueos y como la venganza de Apolo por el secuestro de la hija de uno de los sacerdotes. Desde entonces, la literatura dará testimonio de aquellas incomprensibles devastaciones que sembraban el horror por todos los rincones de la tierra, y que las gentes, que no comprendían nada de lo que ocurría alrededor suyo, salvo que morían las personas como moscas, lo atribuían a un castigo de los dioses por los pecados de los seres humanos. Se buscaban chivos expiatorios, y, entre ellos, por supuesto, los judíos, las brujas, los magos, todos aquellos que eran distintos y constituían alguna forma de marginalidad. ¡Cuántas hogueras y víctimas causaba la ignorancia!

Tucídides es el 1er. historiador que describe, en la Historia de la Guerra del Peloponeso, con rigor y sin atribuir responsabilidad alguna a los dioses, la peste que destruyó Atenas el año 430 antes de la era cristiana. Desde entonces, hay documentos históricos que dan cuenta de esos periódicos cataclismos humanos que van devastando todas las civilizaciones conocidas, desde las más estables y firmes, como el Imperio Romano en tiempos de Marco Aurelio (una de las víctimas de la calamidad) y el Imperio Bizantino, del emperador Constantino, destrozado por la peste bubónica, hasta una Edad Media arrasada por el cólera, el tifus, la disentería, la fiebre amarilla y otras pestes. Y, cabría añadir, luego de largos años, por los jinetes mongoles que invaden Europa no sólo con cuchillos en busca de gargantas sino que traen en sus alforjas todas las enfermedades y pandemias asiáticas que siembran por doquier las famosas "pestilencias" de las que nos hablan las novelas de caballerías. En el centro de Europa se llega a inventar, en aquellos años terribles, al "jinete apocalíptico" que va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, repartiendo las enfermedades que acaban con la gente y mandan sus almas a quemarse en el infierno. La geografía de las ciudades se transforma en función de las pandemias, pues los sobrevivientes de cada oleada de las epidemias se adaptan a esos cambios y fundan nuevos pueblos y ciudades, huyendo de los desconocidos e invisibles agentes del diablo que, como es el caso de la lepra, destruyen poco a poco el organismo de las personas infectadas, antes de matarlas. El paso del tiempo no admite sosiego para los habitantes de Europa; con las pestes estallan "las supersticiones y dislates". Pero, también, se incrementa el espíritu religioso y muchas de las largas procesiones que todavía recorren las calles europeas nacieron para combatir con las oraciones de los creyentes y sacerdotes y pastores los "castigos del cielo" que llegaban a la Tierra en forma de enfermedades colectivas.

El cambio de clima suscita a veces trastornos espectaculares en la vida de las ciudades. Así ocurre durante los 5 siglos que se conocen como "la pequeña Edad del Hielo", tiempos en los que se llegó a decir que era imposible comprender las variantes entre las temperaturas cálidas y las heladas que vivía Europa, y en las hambrunas que aquellas provocaban, como ocurrió entre 1315 y 1316, en que los países europeos quedaron literalmente diezmados por los súbitos trastornos de la atmósfera. Murieron tantos miles de familias como en las peores pandemias que se recuerdan.

Mario Vargas LlosaCayó el telón mil años. Hasta que, en la Italia del siglo XV, comenzó el redescubrimiento de los escritos clásicos. A eso llamamos Renacimiento. Con el arte clásico, se recuperó la ciencia. Las bases fueron puestas por Roger Bacon, Galileo le dio el lenguaje de las matemáticas y la Reforma encabezada por Lutero abrió mayor, no completa, libertad a los "filósofos naturales".

La ciencia es una invención de Occidente, como los Derechos Humanos, la libertad individual o la democracia. Su mayor grandeza es su continua revisión. Ptolomeo hizo ciencia, errónea, pero ciencia, cuando explicó los movimientos planetarios por lo que llamó ciclos y epiciclos: unas cósmicas esferas de cristal que daban vueltas. La primera explicación materialista en la historia humana conocida, y sólo conocemos la escrita, la dio Demócrito: el universo consta de átomos y de vacío. No hay más: ni dioses ni espíritus. Átomos y vacío generan leyes y fuerzas que nos dan el espectáculo del cosmos.

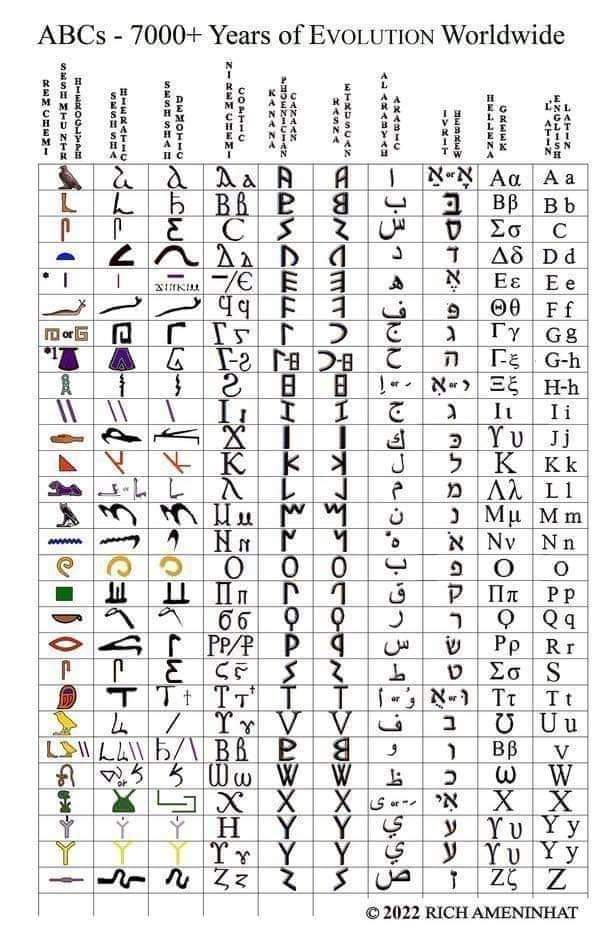

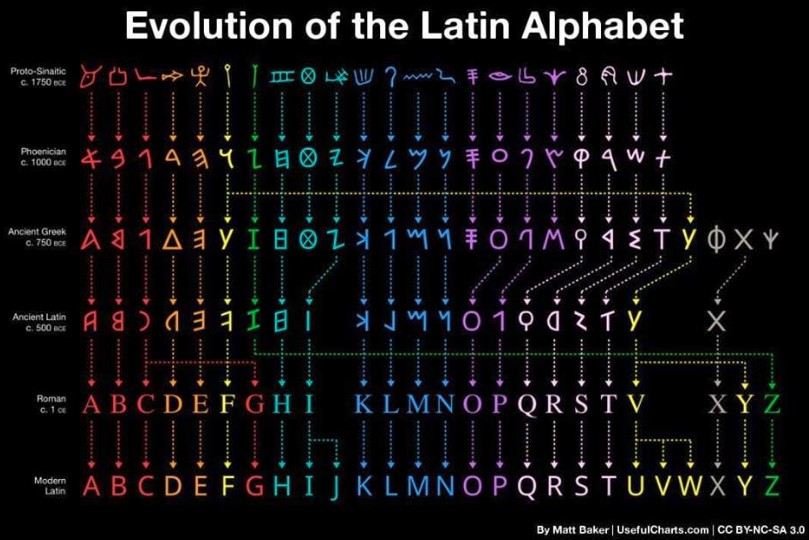

Para que haya ciencia debe haber -necesario pero no suficiente- escritura fonética, alfabeto, símbolos por sonido o sílaba. No hay otra manera de transmitir el conocimiento sin el efecto bien conocido por los psicólogos sociales de "teléfono descompuesto": una frase dicha por una persona y transmitida a otras veinte llega absolutamente distorsionada. Y más difícil: diga con dibujitos en una estela o muro: "La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado". Ah...

A principios del siglo XX, la antropología entró en una crisis, un laberinto sin salida, llamado "relativismo cultural". Muy en resumen nos dice que toda cultura es tan buena como otra y en todas hubo ciencia. De ahí se colige que tanto arte hay en una kimono de seda bordado con hilos de plata, como en una falda hawaiana de hojas; el Taj Mahal es tan bello como una choza de palma de una tribu en Samoa; y la medicina de los brujos de Buru no ocasiona los daños de los grandes hospitales que, como todos sabemos, sólo sirven para diseminar enfermedades.

Bien, esto, que es absolutamente idiota, se lo creen los relativistas culturales. Tienen un profeta llamado Paul Feyerabend, por cierto más serio que ellos, del que se puede decir, parodiando a Churchill, que pocas veces un solo individuo ha hecho tanto daño a tantos cerebros en apariencia normales.

Dice en Against Method (1975): "La ciencia está mucho más cercana al mito de lo que una filosofía científica está preparada a admitir. Es (la ciencia) una de las muchas formas de pensamiento que han sido desarrolladas por el hombre, y no necesariamente la mejor".

Según este filósofo, la ciencia es una religión, puesto que descansa en dogmas que no pueden justificarse racionalmente... ¿Ya es suficiente? Si algo no tiene dogmas es la ciencia: la gravitación según Newton era una fuerza, según Einstein es una curvatura del espacio, y la teoría de las cuerdas tiene propuestas más extrañas: la ciencia está siempre en revisión.

Le respondió así el premio Nobel de física Sheldon Glashow: "Creemos que el mundo es conocible, que hay reglas simples que gobiernan la conducta de la materia y la evolución del universo... y que cualquier extra-terrestre con inteligencia, en donde sea que esté, desarrollaría los mismos sistemas lógicos como los que tenemos para explicar la estructura de los protones y la naturaleza de las supernovas".

Hay una duda que a muchos nos atrae: ¿Y si fuéramos respecto del universo como nuestro inteligente perro respecto de una grabación digital de las Variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Gould? Pero eso no haría a la ciencia tan relativa como las religiones: a cada quien la suya. Sólo pondría un límite por siempre oculto. Un magnífico panorama de este debate lo da El fin de la ciencia, John Horgan, Paidós.

Luis González de Alba

(v.pág.31 del periódico Público del 14 de febrero de 2010).

La Orden de San Benito es una de las más antiguas de la cristiandad, pues la fundó en el año 529 San Benito de Nursia, proclamado Patriarca de los monjes de Occidente, quien estableció entonces el monasterio de Monte Casino y ahí escribió la regla de la orden; se le considera "el más grande de los legisladores monásticos". Fue el paso siguiente en el ámbito de la Iglesia latina después de la época de los Padres del Desierto, en su mayoría orientales, de vida eremítica o cenobítica, pero en principio autónomos, sin reglas comunes ni votos, e independientes de las jerarquías locales.

A lo largo de todos los siglos de su existencia la orden benedictina se fue diseminando por el mundo, pero primero civilizó Europa. Sus monasterios fueron como estaciones o centrales eléctricas que con su generación de energía tanto espiritual como económica e intelectual permitieron "electrificar" el continente.

Montalembert, en Los monjes de Occidente, cita entre muchas otras aportaciones de los hijos de San Benito el arte de aclimatar los frutales delicados y de hacer productivos lo granos, de criar abejas y de fabricar cerveza con lúpulo, el descubrimiento de la fecundación artificial de los peces y la creación de las queserías de Parma. Sembraron de viñedos las colinas de Borgoña y el valle del Rin. Los actuales agricultores les deben más de uno de los métodos que aún usan.

Las abadías medievales eran un motor económico, una casa de beneficiencia, un organismo social.

San Benito dispuso que tuviesen tierras, agua, molino, de manera que pudieran sostenerse mediante el trabajo de los monjes. Pero también bibliotecas y scriptoria, donde se llevaban a cabo trabajos no manuales pero no menos importantes: el estudio, la escritura y la copia de textos. Fueron los benedictinos quienes se dedicaron a mantener el legado de las civilizaciones antiguas, y de ellos recibió el Renacimiento la mayor parte de los textos clásicos. Sólo con eso se echa por tierra la absurda afirmación de que Occidente "redescubrió" gracias al islam (la religión más antiintelectual que hay...) a los maestros de la antigüedad; ¿cómo entender entonces que tantos monjes copistas se hayan deslomado durante siglos haciendo abundantes copias de sus obras? Paciencia de benedictino...

La orden alcanzó su cenit en el siglo XII, cuando tenía tan sólo en Francia cerca de 2,000 abadías y unos 200 prioratos, mientras que en toda Europa eran alrededor de 100,000 monasterios.

Los benedictinos, con un horario estricto, dedicaban 8 horas al trabajo cada cual en su oficio, 8 a la oración con la misa y las 7 horas canónicas (que empiezan a la una y media o dos de la mañana con los maitines, luego vienen laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas), 8 al descanso. Ahora que afortunadamente ha recuperado popularidad el canto gregoriano (aunque tristemente más en el marco laico que en el eclesiástico), hay que agradecer a los benedictinos el haber mantenido esa tradición por más de un milenio y medio como parte de su oración diaria.

María PalomarEl Islam nació a partir de las premisas del profeta Mahoma entre los años 610 y 632. Islam significa sumisión a los designios de Dios, Alá.

Desde la muerte del profeta el mundo islámico se dividió en sunitas y chiitas; los sunitas siguen el Corán y el Suna, y se guían por las directrices de Kalifs, descendiente del profeta. La mayoría de la comunidad islámica es sunita en un 85%. Los chiitas son seguidores de Ali, primo y suegro de Mahoma quien fue el 4o. Califa. Creen que Mahoma designó a Ali como su sucesor.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de JaliscoFlavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras

(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2012).

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras

(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de mayo de 2012).

Luis González de Alba

(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 27 de enero de 2013).

El magnífico libro Las Cruzadas vistas por los árabes, de Amin Maalouf, se enfoca en cómo vivieron los musulmanes esta serie de batallas por casi 200 años.

Hacia la 2a. mitad del siglo XI, los turcos -que previamente se habían convertido al islam- ocuparon territorios cercanos a Constantinopla, hoy Estambul, así como regiones de medio oriente, incluido Jerusalén. Alejo, el emperador bizantino, preocupado por considerar el avance de los musulmanes como una amenaza al cristianismo, convocó al papa Urbano II a apoyarlo para repeler a los invasores. El papa llamó a miles de seguidores -con la promesa de salvar sus almas- a retomar Tierra Santa de la ocupación musulmana. De esta forma, en 1096 comenzaron las Cruzadas.

Esta interesante obra describe cómo después de algunos tropiezos, la 1a. invasión organizada fue un éxito militar para los "frany" -como llamaban los árabes a los cruzados- ya que llegaron a Jerusalén y la tomaron en 1099.

En su paso hacia la Tierra Santa, aprovechando divisiones entre los musulmanes, los frany sitiaron Antioquía y después de un duro asedio, el encargado de defender las torres de protección, quien se había enemistado con Yaghi Siyan, el señor musulmán de la ciudad, los dejó pasar abriendo ventanillas para que treparan con cuerdas. Cuando entraron los europeos, Yaghi Siyan huyó y cabalgó durante horas hasta que perdió el conocimiento. En la ciudad, los invasores degollaron a hombres, mujeres y niños que trataban de escapar por los callejones.

Después sitiaron Maarat, una ciudad que carecía de ejército y que sin embargo resistió durante 2 semanas enteras enfrentando valientemente a los invasores, arrojándoles incluso panales de abejas desde las murallas. A pesar de que los frany aceptaron perdonar la vida de los sitiados si dejaban la defensa, una vez adentro masacraron familias y realizaron terribles actos de canibalismo.

Posteriormente, presas del miedo, los árabes optaron por dejar pasar a los cruzados por su territorio en lugar de enfrentarse a ellos en cruentas batallas. Los frany, sin embargo, aún encontraron fuerte resistencia en Jerusalén y una vez dentro, cometieron actos de genocidio en contra de los musulmanes, saqueando la ciudad. A los judíos, reunidos dentro de un templo, les cerraron las puertas y les prendieron fuego.

Por esto y más, los europeos eran considerados bárbaros por la mayoría de los habitantes de la región, que en estos tiempos contaban con grandes adelantos en diversas ramas del conocimiento. No obstante, debemos reconocer que también por el lado musulmán se dieron actos de enorme crueldad, así como una continua desorganización y traición entre sus mismas facciones.

Durante décadas llegaron nuevos cruzados mientras otros regresaban a Europa. También existieron brotes contra-ofensivos que no lograron modificar de manera sustancial el estado de la dominación, hasta que llegaron las figuras de Zangi, Nur al-Din y posteriormente Saladino, importantes líderes musulmanes que con sus acciones fueron decisivos en el proceso de recuperación de los territorios ocupados.

De estos personajes, quien más me llama la atención es Saladino, personaje que logró unificar a los musulmanes para expulsar a los invasores y tomar Jerusalén en 1187. Era un inteligente estratega militar que con decisión y visión de estado logró sus objetivos, además de ser una persona íntegra, austera, que predicaba con el ejemplo, generoso y muy sensible al dolor humano.

Saladino tomó la Ciudad Santa bajo una posición de fuerza, pero con un tono negociador que permitió solicitar un rescate por sus habitantes para no derramar sangre: de hecho, liberó del pago a personas sin recursos e incluso distribuyó bienes a viudas y huérfanos frany antes de que partieran de Jerusalén. Respetó los templos cristianos y ofreció a sus seguidores la posibilidad de peregrinar a Tierra Santa cuando lo desearan.

Posteriormente tuvieron lugar nuevas cruzadas, con desenlaces menos trascendentes, hasta que en 1291 se expulsó a los últimos frany de territorio musulmán.

Las cruzadas terminaron hace 7 siglos, pero estas batallas siguen presentes en la mente y las acciones de millones de musulmanes, lo que tiene una influencia importante en su cultura y en el desarrollo social y político de sus países. Sólo hace falta ver un noticiero o leer cualquier periódico para constatar que las consecuencias de este odio ancestral las vivimos hasta nuestros días.

Los reveladores puntos de vista que expone este libro son fundamentales para entender la relación que tienen estos pueblos con el resto del mundo.

Ricardo B.Salinas PliegoEl 7 de octubre de 1571, a la entrada del golfo de Corinto, frente a Lepanto, las fuerzas de la Santa Liga lograron destruir la flota otomana, que con su creciente control del Mediterráneo amenazaba a Europa entera. Fue la mayor batalla naval del siglo XVI. La coalición encabezada por don Juan de Austria comprendía las escuadras española, pontificia (a cuyo mando estaba el almirante Marco Antonio Colonna), genovesa, veneciana, la de los caballeros de Malta y la del ducado de Saboya. Con la victoria cristiana se rompió en la mentalidad de la época el mito de la invencibilidad de las armas del sultán. Sin duda es un hito en el surgimiento de la conciencia europea.

Si bien seguiría habiendo durante siglos batallas, contragolpes, conquistas y reconquistas por ambos bandos, Lepanto marcó un antes y un después, un punto de inflexión en la historia.

María PalomarEntre mediados del siglo XII y comienzos del siglo XIII, en Europa empezaron a proliferar una serie de instituciones educativas que hoy en día nos resultan familiares, pero que en aquel entonces eran una novedad: las universidades. Se da prioridad en fundación a la Universidad de Bolonia en Italia, fundada por el emperador Federico I Barbarroja entre 1155 y 1158. En París, a mediados del siglo XII, muchos maestros como el célebre padre Abelardo, ya enseñaban retórica y dialéctica.

La Universidad de Oxford, puede situarse en 1163, y la de Cambrigde en 1209; la de Palencia en 1212, y la de Salamanca en 1218. La de Montpellier y Toulouse en Francia, y en la de Padua y Nápoles en Italia, por esos mismos años. A principios del siglo XIV surgen las universidades de Valladolid, Lisboa, Lérida, Avignón, Orleans y Perusa, a las que siguieron los centros de estudio de Heidelberg, Colonia y Glasgow. Hacia el año 1500, contaban en Europa 60 universidades.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía LetrasFlavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras

(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de marzo de 2009).

La reputación de los gatos se vio dañada en la década de 1200, cuando el papa Gregorio IX, al librar una guerra cultural contra los símbolos paganos, los calificó como siervos de Satanás. Debido a esto se aniquilaron miles de mininos -especialmente negros- en toda Europa. Algunos historiadores dicen que hubo una consecuencia negativa, pues quizá gracias a esto proliferaron los roedores portadores de enfermedades que transmitieron la peste bubónica en 1348.

(V.pág.130 de la revista Selecciones de noviembre de 2017).

La creencia de que en América no hubo caballos sigue extendida a pesar de que la arqueología ha encontrado osamentas de sus variedades americanas. Los pueblos americanos, con todo y que en las artes alcanzaron altas cumbres como el diseño de Teotihuacán, murales y esculturas de maravilla, no tuvieron una "edad de bronce" que, alrededor del IV milenio antes de nuestra era, sustituyó las hachas, puntas de piedra y cuchillos, propias del neolítico, por armas de bronce -aleación de cobre y estaño más dura que esos metales- en el área mediterránea de Europa y Asia Menor. Luego siguió una "edad de hierro" por el año 1,500 a.C.

El bronce y luego el hierro permitieron no únicamente mejores armas, sino la invención del arado en Egipto. Faltaba una bestia de tracción. En el sureste asiático fue el llamado búfalo de agua. A la domesticación del caballo con fines de tracción, transporte y guerra se le han dado muy diversas fechas, algunas que se remontan 30,000 años y hablan de domesticación por los neandertales. En la cueva de Lascaux, Francia, hay representaciones pictóricas de una especie de caballo, hoy extinguida, pero no de su empleo por los humanos primitivos. Se calculan unos 20 mil años a los murales de Lascaux y por lo mismo resulta impresionante la conservación de las pinturas que incluyen rojos muy vivos.

El caballo salvaje, como los humanos y otras especies, debió salir de Asia y pasar a América por el puente de Bering que unía lo que hoy son Siberia y Alaska. El caballo americano fue exterminado por los humanos: se los comieron. Entre los misterios de los pueblos americanos hay dos: que hayan creado juguetes con ruedas, pero no la hayan empleado para hacer una carretilla, como se les ocurrió a los egipcios, y no hayan intentado domesticar al caballo para transporte, tiro y guerra.

Vera Warmuth, del departamento de Zoología en la Universidad de Cambridge, sostiene: "Nuestra investigación muestra con claridad que la población original que funda el caballo doméstico se origina en el oeste de la estepa euroasiática, un área donde se han encontrado las primeras evidencias de caballos domesticados. La dispersión de la domesticación del caballo fue diversa a la domesticación de otros animales en que las manadas se incrementaron con caballos salvajes de la región en una escala sin precedente".

El gran número de linajes femeninos había hecho pensar que la domesticación había ocurrido en varios lugares distintos. Los análisis de Cambridge explican esta variación de las hembras sin invocar múltiples domesticaciones, concluye Warmuth.

Sus investigaciones "proveen la primera evidencia genética para explicar la domesticación geográficamente restringida a la estepa euroasiática, y muestran que la enorme diversidad de las hembras es resultado de posteriores introducciones de manadas salvajes en las domésticas".

El empleo del caballo para la guerra, como ocurrió durante la Conquista de América, exigió una innovación mongola: el estribo. Solo apoyando los pies en estribos el jinete puede atacar puesto en pie. El carro de guerra fue la aplicación bélica de la rueda.

Luis González de Alba

(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 13 de mayo de 2012).

La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras

(v.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2012).

Los cronistas de Indias registraron el estupor de los conquistadores ante la frecuencia con la que los indígenas se bañaban; desde entonces han sido los indios y más tarde los esclavos africanos, quienes han transmitido a los latinoamericanos sus costumbres de higiene... La fe cristiana desconfiaba del baño que se parecía al pecado porque daba placer. En España, en tiempos de la Inquisición, quién se bañaba con alguna frecuencia, estaba confesando su herejía musulmana y podía acabar sus días en la hoguera... Quien haya visitado esa fiesta del agua que es la Alhambra de Granada, podrá constar que la cultura musulmana es una cultura del agua, desde los tiempos en que la cultura cristiana negaba toda agua que no fuera la de beber. En realidad, la ducha se popularizó en Europa, más o menos al mismo tiempo que la televisión.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía LetrasEn el curso del siglo XVI las colonias volcaron sobre España más de 16,000 toneladas de plata. En el siglo siguiente, otras 26,000 toneladas, y en el siglo XVIII más de 39,000 toneladas. El efecto de esta marea de plata que invadió primero a España y luego un país tras otro fue extraordinario. La excepcional liquidez así creada en el mercado internacional favoreció el desarrollo imponente del comercio intercontinental.

Carlo M. CipollaPero el carácter esencial de la institución no había variado. Todavía era esencialmente un cuerpo autoritario, represivo, penal, irremediablemente propenso al secreto e injusto a causa de sus procedimientos.

En una institución como la Iglesia Católica Romana, organizada sólidamente de acuerdo con el antiguo modelo imperial, implacablemente centralizada, esta institución inquisitorial no sólo ejercía un poder enorme, sino que era símbolo de todos los escándalos de siglos: la caza de brujas, la persecución a los judíos, la quema de libros y de herejes, las impías alianzas entre la Iglesia y los colonizadores.

Morris West

(v.pág.234 de "Lázaro", Javier Vergara Editor, Argentina, 1990).

Con él se transformó la estructura y el sentido de una religión, pero también, activó los estratos más elementales de una forma de vivir y hacer cultura: perfiló en gran medida los valores del hombre moderno.

Disentir y proponer es una actitud natural para quien se dice moderno, como moderno se debió sentir Lutero, al ejercer un simple derecho de libertad. Oponerse a la mentira y a la extorsión oficiales y separando el dinero del credo.

Martín Almádez

(v.pág.10-B del periódico El Informador del 2 de mayo de 2011).

Los salvados ofrecieron a los salvadores una fiesta de Acción de Gracias que fue celebrada en la aldea inglesa de Plymouth, que poco antes se había llamado Patuxet, que fue una aldea indígena devastada por la viruela, la difteria, la fiebre amarilla y otros obsequios venidos de Europa. Ése fue el primer día de Acción de Gracias en honor a los indios.

Cuando los venidos en el Mayflower invadieron las tierras indígenas merced a su depredatorio e innato espíritu de conquista, llegó la hora de la verdad. Los invasores, que se llamaban a sí mismos santos y también elegidos, dejaron de llamar nativos a los indios, a los que en adelante llamaron cristiana y agradecidamente con el sobrenombre de salvajes.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía Letras

(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de julio de 2010).

Está claro: estas medidas sociales, por rigurosas que sean, no pueden por sí solas prevenir una pandemia o modificar su curso. Pero sí que pueden retrasar los efectos y ayudar a reducir las tasas de contagio y el número final de muertes. O dar tiempo para producir y distribuir vacunas y medicamentos. Howard Markel y su equipo, autores del estudio (American Medical Association, 2007), toman datos de la mayor pandemia registrada en la historia (murieron 40 millones de personas, incluidas 550,000 en Estados Unidos) y exprimen la experiencia. Comparan las medidas sociales tomadas por las ciudades estadunidenses, cuáles fueron, cuándo se iniciaron, cuánto duraron, con qué resultados. La clave fue la combinación adecuada de medidas: cierre de escuelas, aislamiento de enfermos, cuarentena doméstica de personas en contacto con enfermos, prohibición de aglomeraciones. Y hacerlo a tiempo. Y por suficiente tiempo.

Otro buen artículo, de la revista Nature ("Estrategias para mitigar una pandemia de influenza", de Neil M. Ferguson y equipo, julio de 2006), establece un modelo matemático que simula una epidemia y explora un panorama de intervenciones. Ellos encuentran que las restricciones de viajes no son adecuadas para retener el contagio; que el cierre de escuelas durante el punto más álgido de la pandemia puede reducir afectación, pero tiene poco impacto en la tasa acumulada de incidencia; que el aislamiento de casos y la cuarentena, si fueran viables, tendrían un impacto significativo, y que un tratamiento adecuado puede reducir la transmisión, pero sólo si los antivirales se administran antes de un día de que el enfermo haya presentado los síntomas. Algo se sabe de todo esto.

Luis Petersen Farah

(v.pág.14 del periódico Público del 3 de mayo de 2009).

Norberto Alvarez Romo

(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de octubre de 2009).

Primera: Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, no hace caso a las autoridades y carece de respeto por los mayores de edad, resultando nuestros hijos auténticos tiranos que no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, respondiendo groseramente a sus padres, comportándose con maldad...

Segunda: Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder. Y no la tengo, porque esta misma juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible...

Tercera: Nuestro mundo llegó a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin no puede estar muy lejos y...

Y cuarta: Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son ociosos y malhechores. Jamás serán como la juventud "de antes". La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura...

El público que le escuchaba, después de estas 4 citas, quedó muy satisfecho dando su aprobación asentando con sus cabezas los concurrentes a cada una de las frases dichas.

Entonces, tras del batir de las palmas de los asistentes, vino por parte del conferencista la revelación sobre del origen de las cuatro frases mencionadas, una por una, dejando con pasmosa claridad el sentido de realidad que en su momento y tiempos tuvieron cada una de ellas al corroborar que:

La primera frase es, ni con más ni con menos, de Sócrates, (470-399 A.C.).

La segunda frase es de Hesíodo, (720 A.C.).

La tercera frase se le atribuye a un sacerdote del año 2000 antes de Cristo.

La cuarta frase, estaba escrita en un vaso de arcilla encontrado en uno de los descubrimientos en las ruinas de Babilonia, -la Bagdad actual-, con más de 4,000 años de existencia...

¡Toma del frasco, Carrasco...!

Así, luego de un breve silencio, al tiempo mismo que miraba a los ojos a los integrantes de la audiencia, el médico conferencista inglés, como punto final a su intervención, simple y llanamente dijo: "Padres y madres de familia: ¡relájense, pues siempre ha sido así...!".

Dando con toda sencillez y cortesía las gracias, se retiró...

Francisco Baruqui

(v.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de diciembre de 2011).

La venta de esclavos provenientes de África Occidental, ha sido la más inhumana y redituable actividad comercial de los imperios europeos reputados como cristianos. Inglaterra fue la gran campeona de la compra y venta de carne humana. Holanda tenía, sin embargo, más larga tradición en el negocio, porque Carlos V le había traspasado el monopolio del transporte de negros a América, tiempo antes de que Inglaterra obtuviera el derecho de introducir esclavos allende el Atlántico. En cuanto a Francia, Luis XIV, el Rey Sol, compartía con el Rey de España la mitad de las ganancias de la Compañía de Guinea fundada en 1701 para el tráfico de esclavos hacia América. Entre los albores del siglo XVI y la agonía del XIX, varios millones de africanos atravesaron el océano para talar bosques, cortar caña de azúcar, plantar algodón, cultivar y cosechar café y tabaco y rastrear los cauces en busca de oro. ¿A cuántos Hiroshimas equivalieron sus exterminios sucesivos? Se calcula que hasta principios del siglo XIX, habían llegado sólo a Brasil 6 millones de africanos.

Para entonces, Cuba era un mercado de esclavos tan grande como lo había sido antes todo el hemisferio occidental. La Reina Isabel I de Inglaterra era socia comercial del pirata John Hawkins, uno de los más grandes traficantes de esclavos. Un siglo después, el duque de York marcaba con hierro candente sus iniciales (D.Y.) en la nalga izquierda o el pecho de los tres mil negros que anualmente conducía su empresa hacia las islas del azúcar... Inglaterra, la gran traficante de esclavos, por no sé qué extraños escrúpulos de humanidad, prohibió la esclavitud el 8 de agosto de 1845...

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de JaliscoSeis son, según el profesor de Harvard, las razones que instauraron aquel predominio: la competencia que atizó la fragmentación de Europa en tantos países independientes; la revolución científica, pues todos los grandes logros en matemáticas, astronomía, física, química y biología a partir del siglo XVII fueron europeos; el imperio de la ley y el gobierno representativo basado en el derecho de propiedad surgido en el mundo anglosajón; la medicina moderna y su prodigioso avance en Europa y Estados Unidos; la sociedad de consumo y la irresistible demanda de bienes que aceleró de manera vertiginosa el desarrollo industrial, y, sobre todo, la ética del trabajo que, tal como lo describió Max Weber, dio al capitalismo en el ámbito protestante unas normas severas, estables y eficientes que combinaban el tesón, la disciplina y la austeridad con el ahorro, la práctica religiosa y el ejercicio de la libertad.

Tiene muchos aspectos originales, como su tesis, según la cual la difusión de la forma de vestir occidental por todo el mundo fue inseparable de la expansión de un modo de vida y de unos valores y modas que han ido homogenizando al planeta y propulsando la globalización. Por eso, con argumentos muy convincentes Niall Ferguson sostiene que la promoción del pañuelo y el velo islámicos no es una moda más, sino forma parte de una agenda cuyo objetivo último es limitar los derechos de la mujer y conquistar una cabecera de playa para la instauración de la sharia. Así ocurrió en Irán tras la Revolución de 1979 cuando los ayatolás emprendieron la campaña indumentaria contra lo que llamaban la "occidentoxicación" y así comienza a ocurrir ahora en Turquía, aunque de manera más lenta y solapada.

Las críticas de Niall Ferguson al mundo occidental de nuestros días son muy válidas. El capitalismo se ha corrompido por la codicia desenfrenada de los banqueros y las élites económicas, cuya voracidad, como demuestra la crisis financiera actual, los ha llevado incluso a operaciones suicidas, que atentaban contra los fundamentos mismos del sistema. Y el hedonismo, hoy día valor incontestado, ha pasado a ser la única religión respetada y practicada, pues las otras, sobre todo el cristianismo tanto en su variante católica como protestante, se encoge en toda Europa como una piel de zapa y cada vez ejerce menos influencia en la vida pública de sus naciones. Por eso la corrupción cunde como un azogue y se infiltra en todas sus instituciones. El apoliticismo, la frivolidad, el cinismo, reinan por doquier en un mundo en el que la vida espiritual y los valores éticos conciernen sólo a minorías insignificantes.

Todo esto tal vez sea cierto, pero en el libro de Niall Ferguson hay una ausencia que, me parece, contrarrestaría mucho su elegante pesimismo. Me refiero al espíritu crítico, que, en mi opinión, es el rasgo distintivo principal de la cultura occidental, la única que, a lo largo de su historia, ha tenido en su seno acaso tantos detractores e impugnadores como valedores, y entre aquellos, a buen número de sus pensadores y artistas más lúcidos y creativos. Gracias a esta capacidad de despellejarse a sí misma de manera continua e implacable, la cultura occidental ha sido capaz de renovarse sin tregua, de corregirse a sí misma cada vez que los errores y taras crecidos en su seno amenazaban con hundirla. A diferencia de los persas, los otomanos, los chinos, que, como muestra Ferguson, pese a haber alcanzado altísimas cuotas de progreso y poderío, entraron en decadencia irremediable por su ensimismamiento e impermeabilidad a la crítica, Occidente -mejor dicho, los espacios de libertad que su cultura permitía- tuvo siempre, en sus filósofos, en sus poetas, en sus científicos y, desde luego, en sus políticos, a feroces impugnadores de sus leyes y de sus instituciones, de sus creencias y de sus modas. Y esta contradicción permanente, en vez de debilitarla, ha sido el arma secreta que le permitía ganar batallas que parecían ya perdidas.

Mario Vargas Llosa

(v.pág.2-B del periódico El Informador del 13 de enero de 2013).